Дистальный метаэпифиз бедренной кости имеет незначительную толщину мягкотканых покровов, поэтому до 50 % переломов этой области имеет открытый характер. Мыщелки бедренной кости покрыты на большей поверхности суставной хрящевой тканью и сочленяются с надколенником и большеберцовой костью. При этом сочленение между большеберцовой костью и бедром не идеальное, а конгруэнтность обеспечивается менисками коленного сустава. Также стабилизация коленного сустава обеспечивается сложным взаимодействием капсулы сустава, сухожилий мышц, коллатеральных и крестообразных связок.

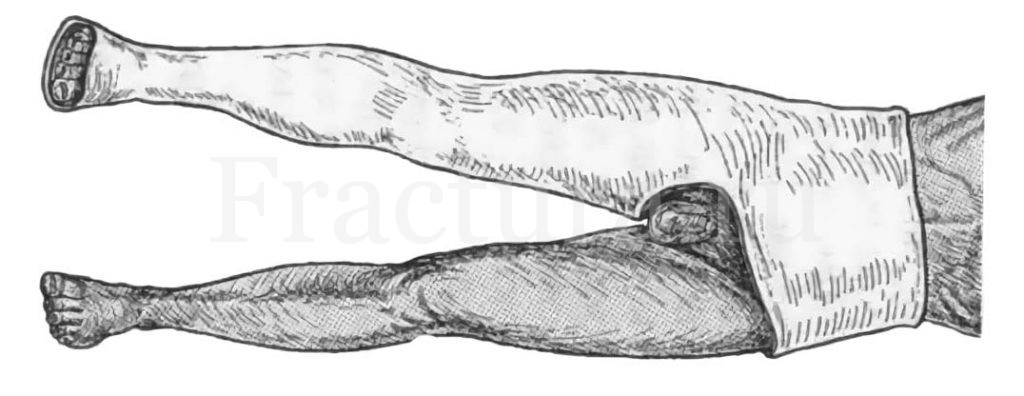

При внутрисуставных переломах бедренной кости повреждение менисков наблюдаются у 8-12 % пострадавших, а перелом надколенника у 15 %. Основной сосудисто-нервный пучок нижней конечности проходит по задней поверхности бедренной кости и располагается в подколенной области. Повреждение сосудов встречается в 3 % случаев переломов в данной области, а нервов только в 1 % случаев – это обусловлено тем, что нервный пучок более удален от бедренной кости, чем сосудистый.

Содержание статьи:

Механизм травмы

Переломы дистального метаэпифиза бедренной кости являются относительно редкой травмой и составляют только 6% от всех переломов бедренной кости. Но это всегда тяжелое повреждение, являющееся следствием высокоэнергетического травматического воздействия (ДТП, падение с высоты, кататравма и т.д.) и в подавляющем большинстве случаев являющееся частью политравмы. Только в 20% случаев перелом дистального отдела бедра является изолированной травмой.

Переломы дистального метаэпифиза бедренной кости являются относительно редкой травмой и составляют только 6% от всех переломов бедренной кости. Но это всегда тяжелое повреждение, являющееся следствием высокоэнергетического травматического воздействия (ДТП, падение с высоты, кататравма и т.д.) и в подавляющем большинстве случаев являющееся частью политравмы. Только в 20% случаев перелом дистального отдела бедра является изолированной травмой.

Классификация AO/ASIF:

Тип А – внесуставной перелом дистального метаэпифиза бедренной кости:

А1 – простой двухфрагментарный перелом дистального метаэпифиза бедренной кости;

А2 – перелом дистального метаэпифиза бедренной кости с образованием одного (часто клиновидного) свободного отломка;

А3 – перелом дистального метаэпифиза бедренной кости с образованием множества мелких отломков.

Тип В – неполный внутрисуставной перелом дистального метаэпифиза бедренной кости (линия перелома проходит вертикально):

В1 – перелом латерального мыщелка бедренной кости, медиальный мыщелок не поврежден;

В2 – перелом медиального мыщелка бедренной кости, латеральный мыщелок не поврежден;

В3 – фронтальный перелом задней поверхности одного и обоих мыщелков бедренной кости.

Тип С – полный внутрисуставной перелом дистального метаэпифиза бедренной кости:

С1 – простой трех фрагментарный «Т-» или «Y-» образный перелом дистального метаэпифиза бедренной кости;

С2 – оскольчатый «Т-» или «Y-» образный перелом дистального метаэпифиза бедренной кости. Суставные поверхности бедренной кости не фрагментированы;

С3 – оскольчатый «Т-» или «Y-» образный перелом дистального метаэпифиза бедренной кости. Суставные поверхности бедренной кости фрагментированы.

Клиническая картина

Переломы дистального метаэпифиза бедренной кости сопровождаются выраженным болевым синдромом, наблюдается деформация нижней конечности в области коленного сустава, нарастает отек, а осевая нагрузка становится невозможной. При попытке совершить движения конечностью пациент ощущает крепитацию – хруст отломков бедренной кости.

Ввиду того, что данное повреждение зачастую является частью множественной или сочетанной травмы, диагностика неполных внутрисуставных переломов может быть затруднена ввиду общего тяжелого состояния пациента и преобладания в жалобах на боль в других поврежденных сегментах.

Внутрисуставные переломы бедренной кости всегда сопровождаются гемартрозом, что проявляется «баллотированием» надколенника.

Диагностика

Для диагностики и классификации переломов дистального метаэпифиза бедренной кости достаточно выполнения рентгенограмм в стандартных передне-задней и боковой проекциях. При внутрисуставном характере травмы, для уточнения объема повреждения, а также для лучшей визуализации всех компонентов травмы возможно выполнение компьютерной томографии или МРТ коленного сустава с 3D моделированием. Компьютерная томография коленного сустава также выполняется при невозможности выполнить рентгенограммы в необходимых проекциях. Эти исследования позволяют получить исчерпывающую информацию о состоянии костных и мягкотканых структур, участвующих в образовании коленного сустава, однако существенно не влияют на дальнейшую тактику лечения пациента.

При подозрении на ишемию конечности в момент травмы, а также при подозрении на повреждение сосудисто-нервного пучка выполняется УЗИ сосудов подколенной области с дуплексным сканированием или ангиографию.

Особое внимание следует обратить на двигательные и чувствительные расстройства дистальнее повреждения.

Лечение

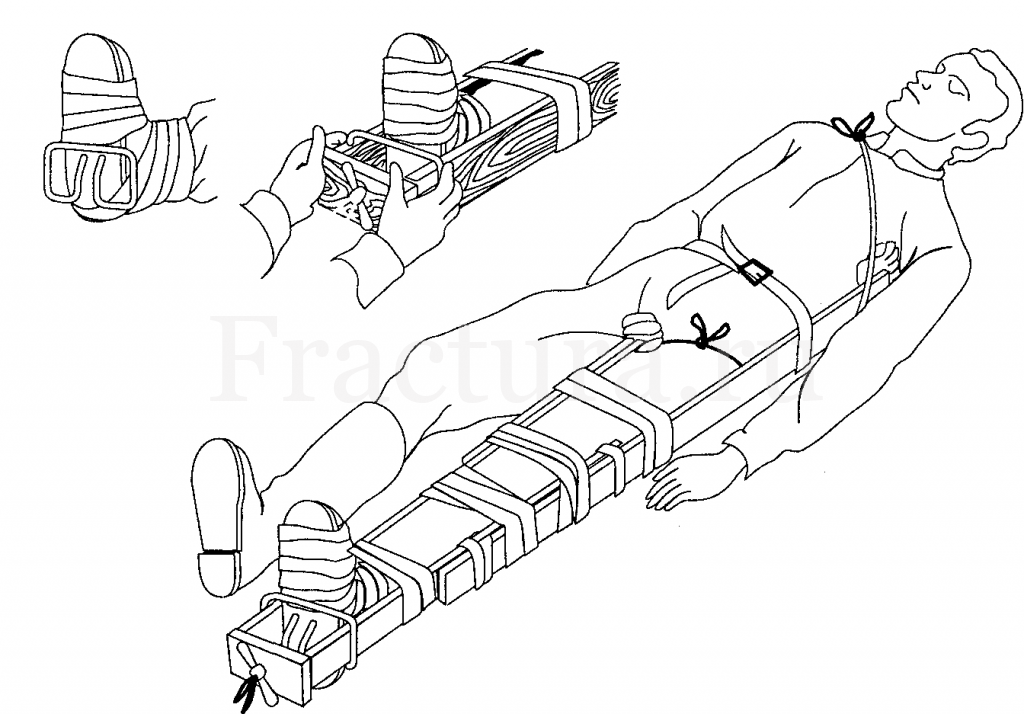

Лечебные мероприятия начинаются с оказания экстренных мероприятий: адекватного обезболивания пострадавшего, иммобилизации поврежденных сегментов, стабилизации гемодинамических показателей.

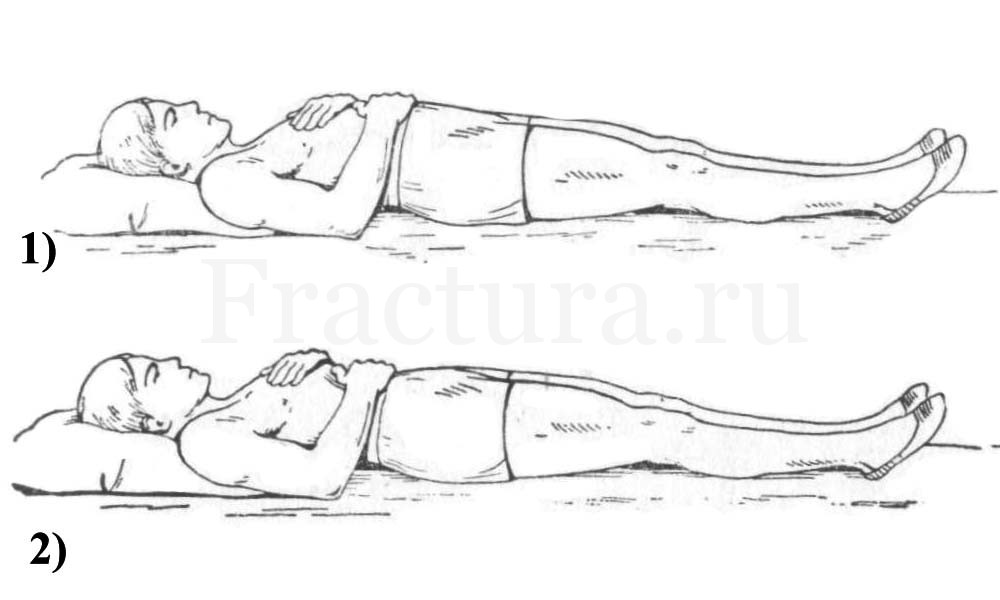

Консервативное лечение возможно при стабильных переломах бедренной кости без смещения или с незначительным смещением, если оно устранимо скелетным вытяжением. Скелетное вытяжение проводится в течении 20-30 дней, в последующем переходят на кокситную гипсовую иммобилизацию. Общий срок иммобилизации 2,5 – 4 месяца в зависимости от тяжести полученной травмы.

Оперативное лечение заключается в надежной и стабильной фиксации отломков костей с целью восстановления анатомии бедренной кости. Остеосинтез может быть выполнен накостными пластинами и винтами, ретроградным блокируемым интрамедуллярным остеосинтезом, аппаратами внешней фиксации различных модификаций.

Выбор металлоконструкции, применяемой для остеосинтеза бедренной кости, напрямую зависит от характера полученной травмы и материально-технического оснащения стационара.

Реабилитация

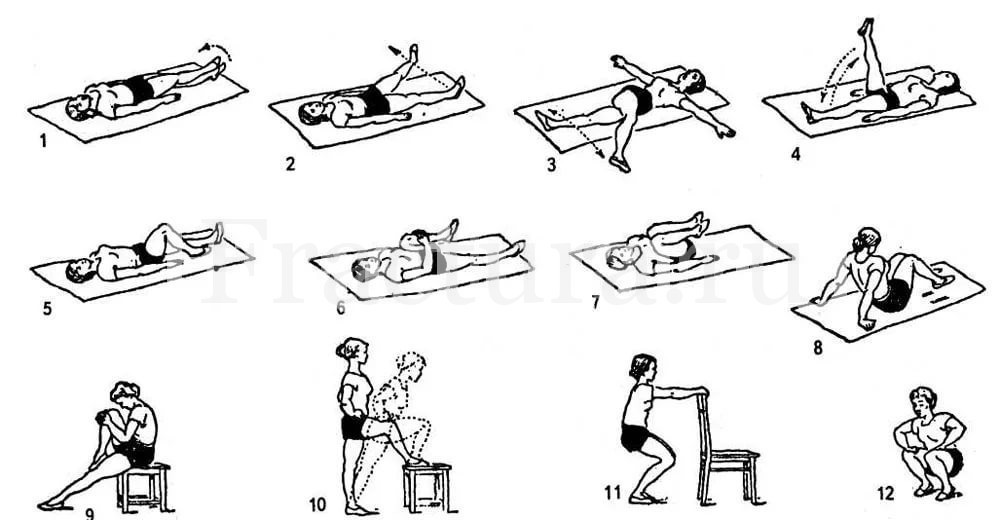

Как и при любом тяжелом повреждении реабилитация начинается с общеукрепляющий упражнений, направленных на поддержание тонуса организма, профилактику застойных явлений в легких и борьбу с пролежнями т.к. переломы бедренной кости всегда связаны с длительным пребыванием пациента в постели.

Иммобилизационный период имеется при любом из выбранных методов лечения и его срок зависит от стабильности отломков, достигнутой выбранным методом. Движения в коленном суставе возможны по завершению иммобилизации и их объем постепенно наращивают под строгим контролем болевого синдрома. При разработке коленного сустава пациент не должен испытывать боль – это остановит прогресс в реабилитации.

После восстановления объема движений в коленном суставе до исходного (возможного) уровня приступают к укрепляющим упражнениям, направленным на увеличение стабильности коленного сустава и увеличению мышечной массы поврежденной конечности.